1775년, 그저 평범한 한해

⌈일성록⌋과 ⌈영조실록⌋을 보면,

1775년 즉 영조(英祖, 1694년 ∼ 1776년) 51년(을미년) 음력 4월 19일(양력 5월 18일) 임금 영조는 손자인 이산(李祘) 즉 훗날의 정조(正祖, 1752년∼1800년)를 데리고 같이 홍문관(弘文館)에서 글을 읽었다.그 날 임금의 공부 내용을 살펴보기 위해서 앞서 글에서는 영조·정조시대의 문화적인 분위기, 즉 미술계의 사정을 살펴보았다.

1775년 한 해는 어떤 해였을까? 그 해의 분위기를 살펴보기 위해서 당시 조선시대의 1770년대를 살펴보기로 한다.

영조가 자신의 둘째아들 사도세자(莊獻世子, 1735∼1762)를 사망하게 한 것은 1762년(영조 38년)이었다. 그 뒤 시간이 8년이나 지나, 사도세자의 아들 이산은 벌써 만 18세의 나이로 성장해 있었다.

1770년. 영조 46년. 정조 만 18세.

이해에 전국적으로 가뭄에 대비하여 저수지나 강둑을 수리하고 보완하였다. 오늘날의 백과사전과 같은 《동국문헌비고(東國文獻備考)》100권이 완성되었다. 조선의 문물제도 전반에 관하여 소개한 책으로 당시로서는 국가를 다스리기 위해서 꼭 필요한 지식을 모아놓은 기초 필수 문헌이었다.

이 서적의 주요 편찬자는 홍봉한(洪鳳漢, 1713년∼1778년)이다. 홍봉한은 사도세자의 부인이자 혜경궁 홍씨의 아버지로, 정조에게는 외할아버지에 해당한다. 1744년에 문과에 급제하여 나중에 좌의정과 영의정까지 역임하였다.

1772년. 영조 48년. 정조 20세.

구리 활자인 갑인자(甲寅字)를 보수하여 15만 자의 활자를 만들었다. 갑인자는 세종 시기 1434년(세종 16년)에 주조한 것인데, 그것을 추가하고 보완한 것이다. 변계량(卞季良)은 이 활자 덕분에 세종 시대 때에 조선에서 “인쇄되지 않은 책이 없다”고 하였다.

1772년에 만든 활자는 임진년에 만들었다고 하여 임진자(壬辰字)라고 하는데, 세손(世孫)이었던 정조가 명을 내려 만든 것이다. 이 활자로 이해에 ⌈역학계몽집전(易學啓蒙集箋)⌋을 찍었다. 다음해 1773년에는 ⌈신정자치통감강목속편(新定資治通鑑綱目續編)⌋을 출판하고 1775년에는 ⌈경서정문(經書正文)⌋을 찍었다. 1777년에 정조는 왕에 즉위하여 다시 활자를 만들게 하였는데, 이 때 활자는 정유자(丁酉字)라고 불린다. 이 해에 ⌈원속명의록(原續明義錄)⌋을 인쇄하고 1779년에는 ⌈아송(雅誦)⌋을 찍었다.

1773년. 영조 49년. 정조 21세.

서울의 청계천 강둑을 돌로 쌓기 시작했다. 청계천은 서울 중심을 흐르고 있어서 조선시대에는 준설작업과 둑 쌓기 등 치수 사업의 중요한 대상이었다. 1760년에 이미 영조는 한차례 개천 준설작업을 지시하여 하천 바닥의 흙을 파서 물 흐름을 개선하였는데, 이 해에 백운동에서 흐르는 물과 삼청동에서 흐르는 물이 만나는 지점에서 시작하여 오간수문(五間水門)까지 직선으로 석축을 쌓게 하였다.

이해 11월에 총융청(摠戎廳)에서 새로운 포탄을 만들어 사격 실험을 하였다. 총융청은 조선의 5군영 중 하나로, 서울의 북부 방비를 담당하는 수비군이다.

1774년. 영조 50년. 정조 22세.

등준시(登俊試)를 실시하여 15명이 급제하였다. 조선시대 과거시험은 3년마다 정기적으로 시행하는 식년시(式年試)가 있고, 부정기적으로 실시하는 여러 종류의 과거가 있었다. 등준시는 현직 관리나 왕의 친척 등을 대상으로 실시하는 임시과거인데, 이 해에는 종 1품에서 당상 정3품을 대상으로 실시하였다.

1776년. 영조52년. 정조 24세.

영조가 향년 82세로 사망하였다. 왕세손 이산인 정조가 조선의 22대왕으로 즉위였다. 정조는 억울하게 죽은 부친 사도세자를 기리기 위해서 경모궁(景慕宮)을 다시 세우고, 억울하게 죽은 부친 영전에 다음과 같은 글을 지어 올렸다.

“너무도 슬프면 말이 길지 않고, 지나치게 애절하면 감정이 오히려 무뎌집니다. 소자(小子)가 지금까지 15년 동안 죽지 않고 살아 있는 것은 죽을 줄 몰라서가 아니라 선왕의 은혜를 입어 왕위를 이어받기 위해서입니다. 선친께 장헌이란 시호를 올리고 경모궁을 다시 짓고 선친의 묘소 이름을 영우원(永祐園)이라 지었습니다. 예조판서에게 이와 같이 모든 의식을 정하도록 시키고, 의식에 쓸 제기와 악기 등은 종묘에 비해 한 단계 낮게 정하였습니다. 저 세상에 계신 영령께서 이 소자의 마음을 알고 계실는지요. 숭정(崇禎) 이후 세 번째 병신년에 피눈물로 삼가 서문을 씁니다.”

(⌈홍재전서⌋ 권8)

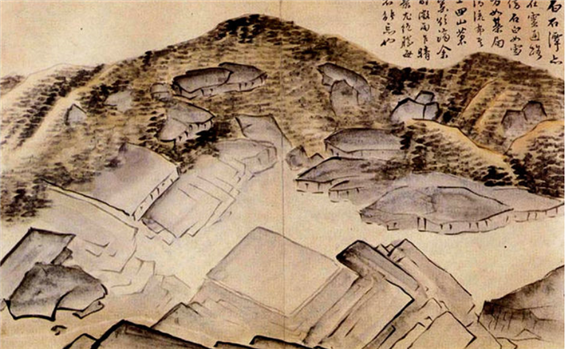

이해에 창덕궁 후원 부용지 옆에 규장각(奎章閣)을 새로 지었다. 규장각은 세종대왕 때의 집현전과 같은 기관으로, 왕실 도서관이며 학문 연구 기관이다. 숙종 때 규장각이라는 작은 도서관이 있었는데, 이 때에 이르러 시설을 확충하고 직제를 갖추고 조직을 강화해나갔다. 예를 들면 3년 뒤인 1779년에는 내각검서관(內閣檢書官)을 설치하였는데, 내각은 규장각으로 그 안에서 검서(檢書), 즉 도서를 관리하는 공무원을 둔 것이다.

규장각 규모는 문관이 모두 6명, 기타 잡직 총 35명, 그리고 거기에 따른 인원 등으로 모두 80명이 넘었다. 원래는 역대 왕들의 글과 책을 수집하고 보관하는 도서관 기능이 컸으나, 정조는 더 많은 임무를 규장각에 부과하였다.

비서실의 기능과 문서, 서신관리 그리고 과거 시험을 주관하게 하고, 문신들을 교육하는 임무까지 부여하였다. 또 규장각에서 많은 책을 편찬하도록 하였는데, 이러한 환경에서 박제가(朴齊家, 1750∼1815), 유득공(柳得恭, 1748∼1807), 이덕무(李德懋, 1741∼1793) 같은 지식인들이 성장하게 되어 학문이 발전하고 새로운 학술사상이 싹텄다.

1780년. 정조 4년. 28세.

창덕궁에 측우기를 설치하고 천문, 지리, 책력 등을 담당하는 서운관(書雲觀)에 명하여 ⌈천세력(千歲曆)⌋을 만들게 하였다. 당시는 세종 때 만든 역법을 사용하고 있었는데, 그 결함을 시정하고 좀 더 세밀한 역서를 만들도록 한 것이다. 역서는 농업이 국가의 기간산업이었던 당시로서는 국가의 부강과 국민들의 생활에 직결되는 중요한 자료였다.

또 10년 전에 제작한 ⌈동국문헌비고(東國文獻備考)⌋가 너무 급히 편찬되어 잘못된 점과 누락된 것이 많았는데 이를 수정하고 보완하기 위한 보완작업이 시작되었다. 이 작업은 이후 16년간 진행되어 1796년 ⌈증정문헌비고(增訂文獻備考)⌋라는 이름으로 146권의 책으로 출판되었다. 이후 이 책은 고종 때에 ⌈증보문헌비고(增補文獻備考)⌋라는 이름으로 총 250권의 방대한 백과사전으로 발전하였다.

그 주요 내용을 보면 상위(象緯), 여지(輿地), 제계(帝系), 예(禮), 악(樂), 병(兵), 형(刑), 전부(田賦), 재용(財用), 호구(戶口), 시적(市糴), 교빙(交聘), 선거(選擧), 학교(學校), 직관(職官), 예문(藝文) 등이다.

조선의 1770년대는 이렇듯 대외적으로 특별한 위협이 없이, 대내적으로도 큰 혼란이 없이 국가 사회가 안정적으로 내실을 다지고 있던 시기였다. 1775년은 크게 특기할 만한 일도 없었다.

전란으로 점철되었던 16세기 말의 임진왜란(1592∼1593), 정유재란 (1597∼1598), 그리고 17세기 초반의 정묘호란(1627년), 병자호란(1636년∼1637년) 등 전화에서 벗어나 100여년이 지나면서 조선사회는 바야흐로 태평성대라고 불리는 시기를 맞이한 것이다. 1775년은 그러한 시기의 중간에 있었던 평범한 한해였다.